壹、什麼是減碳路徑?

一、源起

「減碳路徑」( Decarbonization Pathway ) 概念的形成與全球對氣候變遷的應對密切相關。自工業革命以來,人類活動導致溫室氣體排放量急劇增加,引發全球暖化及一系列環境問題。聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 的科學報告不斷強調減排的迫切性。 國際社會透過《京都議定書》及更具里程碑意義的2015年《巴黎協定 》(Paris Agreement) 確立了全球共同應對氣候變遷的框架,目標是將全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平之上遠低於 2°C 之內,並努力將升溫限制在 1.5°C。為達成此目標,各國紛紛提出「國家自定貢獻」(NDCs) 及長期溫室氣體低排放發展策略。 在此背景下,許多國家(包括台灣,由國家發展委員會於2022年發布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」)及企業開始積極規劃自身的減碳路徑,以響應全球目標並管理轉型風險。科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 等國際組織也為企業設定符合氣候科學的減碳目標提供了指引二、一分鐘認識減碳路徑:

「減碳路徑」是指一個組織(如企業、城市、國家)為達成其溫室氣體 (GHG) 減量目標(尤其是中長期深度減碳或淨零排放目標)而制定的系統性、策略性的規劃藍圖。它詳細闡述了從現狀(基準年排放水平)到未來目標狀態(如2030年、2050年淨零排放)所需採取的具體行動、技術方案、資源投入、時間表及里程碑。

一個清晰的減碳路徑不僅是組織對氣候承諾的具體化,也是內部管理、外部溝通及引導資源配置的重要工具。

三、掌握減碳路徑的核心要素:

一個全面且可信的減碳路徑通常包含以下核心要素:

| 核心要素 | 概念與原則 |

|---|---|

| 溫室氣體盤查與基線設定 (GHG Inventory and Baseline Setting) | 依據國際標準(如GHG Protocol)對組織邊界內的範疇一 (Scope 1)、範疇二 (Scope 2) 及相關的範疇三 (Scope 3) 溫室氣體排放進行全面盤查,建立一個準確的排放基線。 |

| 減量目標設定 (Target Setting) | 設定明確、可衡量、具企圖心且有時限的短期、中期及長期減量目標。這些目標應盡可能與氣候科學(如SBTi要求)及國家/地區的減碳目標(如台灣2050淨零目標)對齊。 |

| 減量策略與行動方案 (Decarbonization Levers and Action Plan) |

|

| 剩餘排放處理策略 (Strategy for Residual Emissions) | 對於在目標年仍難以完全消除的「剩餘排放」,規劃透過高品質的碳移除技術(如自然為本解方 Nature-based Solutions, NbS;碳捕捉、再利用與封存 CCUS)或碳權抵換(需謹慎使用且符合特定標準)等方式達成淨零。 |

| 時間表與里程碑 (Timeline and Milestones) | 制定清晰的實施時間表,設定各階段的關鍵里程碑,以追蹤進度。 |

| 財務規劃與資源配置 (Financial Planning and Resource Allocation) | 評估實施減碳路徑所需的資金、人力及技術資源,並規劃相應的投資策略。 |

| 監測、報告與驗證 (MRV - Monitoring, Reporting, and Verification) | 建立MRV機制,定期追蹤減碳進展,透明地向利害關係人報告,並可能尋求第三方查證或確信。 |

| 風險與機會評估 (Risk and Opportunity Assessment) | 分析氣候變遷帶來的轉型風險、實體風險,以及低碳轉型過程中的潛在機會。 |

| 治理架構與利害關係人議合 (Governance and Stakeholder Engagement) | 建立有效的內部治理機制推動減碳工作,並與內外部利害關係人(員工、客戶、供應商、投資者、社區等)保持溝通與合作。/td> |

四、規劃框架(Typical Planning Framework):

發展減碳路徑通常遵循以下階段性框架:- 準備與承諾階段: 取得高階管理層的承諾與支持,成立專責團隊,界定減碳願景。

- 現況分析與基線建立階段: 進行詳細的溫室氣體盤查,分析排放熱點、能源使用結構及現有減碳措施。

- 目標設定與情境分析階段: 依據科學基礎或政策指引設定減碳目標,進行不同減碳情境的分析與評估。

- 策略制定與行動規劃階段: 針對主要排放源,研擬具體的減量措施、技術路徑、預算和時間表。

- 執行與監測階段: 依照規劃推動各項減碳行動,並持續監測進度與成效。

- 審查與調適階段: 定期檢討減碳路徑的有效性,並根據技術發展、法規變化、市場趨勢及實際績效進行調整與優化。

貳、為何企業要導入減碳路徑?

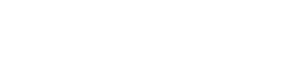

企業規劃並執行減碳路徑的動機日益增強,主要原因包括:

一、法規遵循與政策驅動:

各國政府陸續推出碳定價(碳費/碳稅)、總量管制、強制性碳盤查與報告、能源效率標準等政策(如台灣《氣候變遷因應法》),企業需制定減碳路徑以符合法規要求,避免罰款或營運限制。二、風險管理:

- 轉型風險: 因應政策法規、技術變革、市場偏好轉向低碳所帶來的財務與營運風險。

- 實體風險: 降低因氣候變遷導致的極端天氣事件(如洪水、乾旱)對營運造成的衝擊。

三、成本節約:

透過提升能源效率、採用再生能源、減少廢棄物等措施,降低營運成本。四、投資者與金融機構壓力:

ESG(環境、社會、治理)已成為投資決策的重要考量,具備清晰減碳路徑的企業更易獲得投資者青睞及綠色金融支持。五、供應鏈要求:

許多國際品牌大廠(如Apple、Nike)已設定自身及供應鏈的減碳目標,供應商需配合規劃減碳路徑以維持訂單。六、提升市場競爭力與創新:

開發低碳產品、服務及解決方案,能開拓新市場,吸引具環保意識的消費者,並激發技術創新。七、品牌聲譽與利害關係人信任:

積極應對氣候變遷有助於提升企業形象,增強客戶、員工、社區等利害關係人的信任與忠誠度。八、人才吸引與留任:

越來越多優秀人才傾向為重視永續發展及環境責任的企業工作。九、確保長期業務韌性:

為企業在未來碳中和及氣候變遷加劇的世界中,確保可持續經營的能力。參、減碳路徑對企業的重要性及幫助?

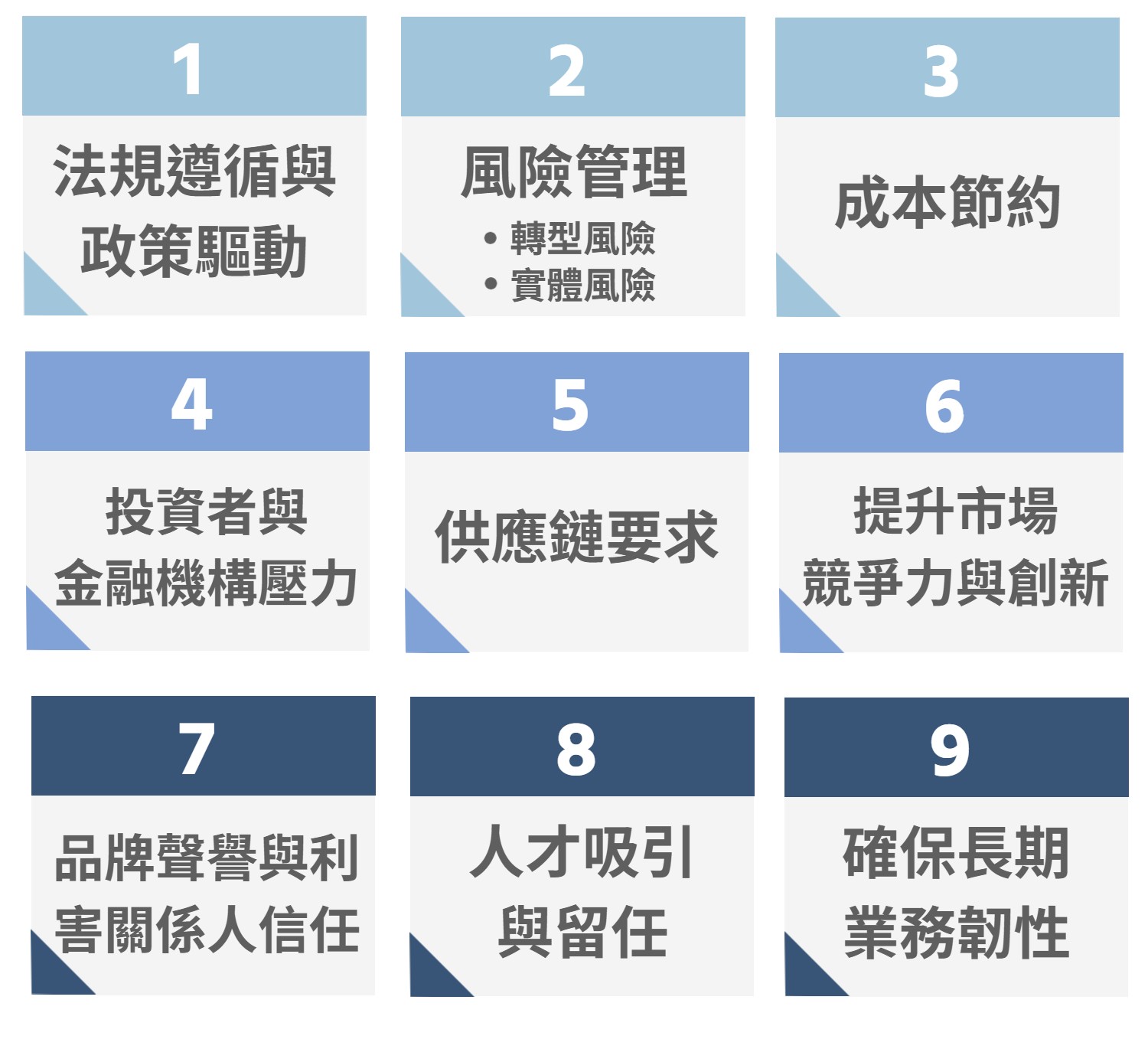

規劃與實施減碳路徑對企業具有以下重要性與實質幫助:

一、提供清晰的策略方向:

為企業在複雜的低碳轉型過程中,指明前進方向和行動藍圖。二、強化風險管理能力:

系統性地辨識、評估並應對氣候相關風險,提升企業的應變能力。三、 發掘轉型機會:

在減碳過程中發現新的商業模式、技術創新、成本節約及市場拓展的潛力。四、 提升營運效率:

許多減碳措施(如能源效率提升)能同時帶來生產效率的改善。五、 鞏固利害關係人關係:

透過透明的溝通與實質的行動,增強與投資者、客戶、員工及社區的互信。六、 拓寬融資管道:

有助於吸引ESG投資,獲得綠色債券、永續連結貸款等綠色金融工具的支持。七、 增強市場適應性與競爭力:

使企業能更好地適應低碳經濟的發展趨勢,保持競爭優勢。八、 支持長期價值創造:

確保企業的永續發展,為股東和社會創造更長遠的價值。九、 促進法規遵循與報告便利性:

系統性的規劃有助於企業更從容地應對各類法規要求及自願性揭露(如CDP、永續報告書)。肆、什麼產業需要減碳路徑?

原則上,所有組織和企業都應考慮規劃自身的減碳路徑,因為氣候變遷是全球共同面臨的挑戰。然而,以下類型的產業或企業具有更迫切的需求:

一、 高碳排放行業(Hard-to-abate sectors):

如鋼鐵、水泥、石化、電力、交通運輸(航空、航運)、重工業製造等,這些行業是主要的排放源,面臨巨大的減排壓力與轉型挑戰。

二、 能源密集型企業:

能源成本佔比較高,透過能源轉型和效率提升可獲得顯著效益。

三、 公開發行公司:

面臨來自投資者、監管機構及公眾的高度關注與資訊揭露要求。

四、 具有國際業務或參與全球供應鏈的企業:

需應對不同國家/地區的氣候政策及國際客戶的減碳要求。

五、 消費性品牌企業:

品牌聲譽對其至關重要,消費者對產品碳足跡及企業環保作為的關注度日益提升。

六、 大型企業的供應商:

尤其是一級、二級供應商,常被要求配合客戶的減碳目標。

七、 致力於達成科學基礎減量目標 (SBTs) 或淨零排放承諾的組織。

八、 台灣企業:

為響應政府「2050淨零轉型」政策及《氣候變遷因應法》的相關規定,各類企業(特別是被管制的排放源)均需積極規劃。

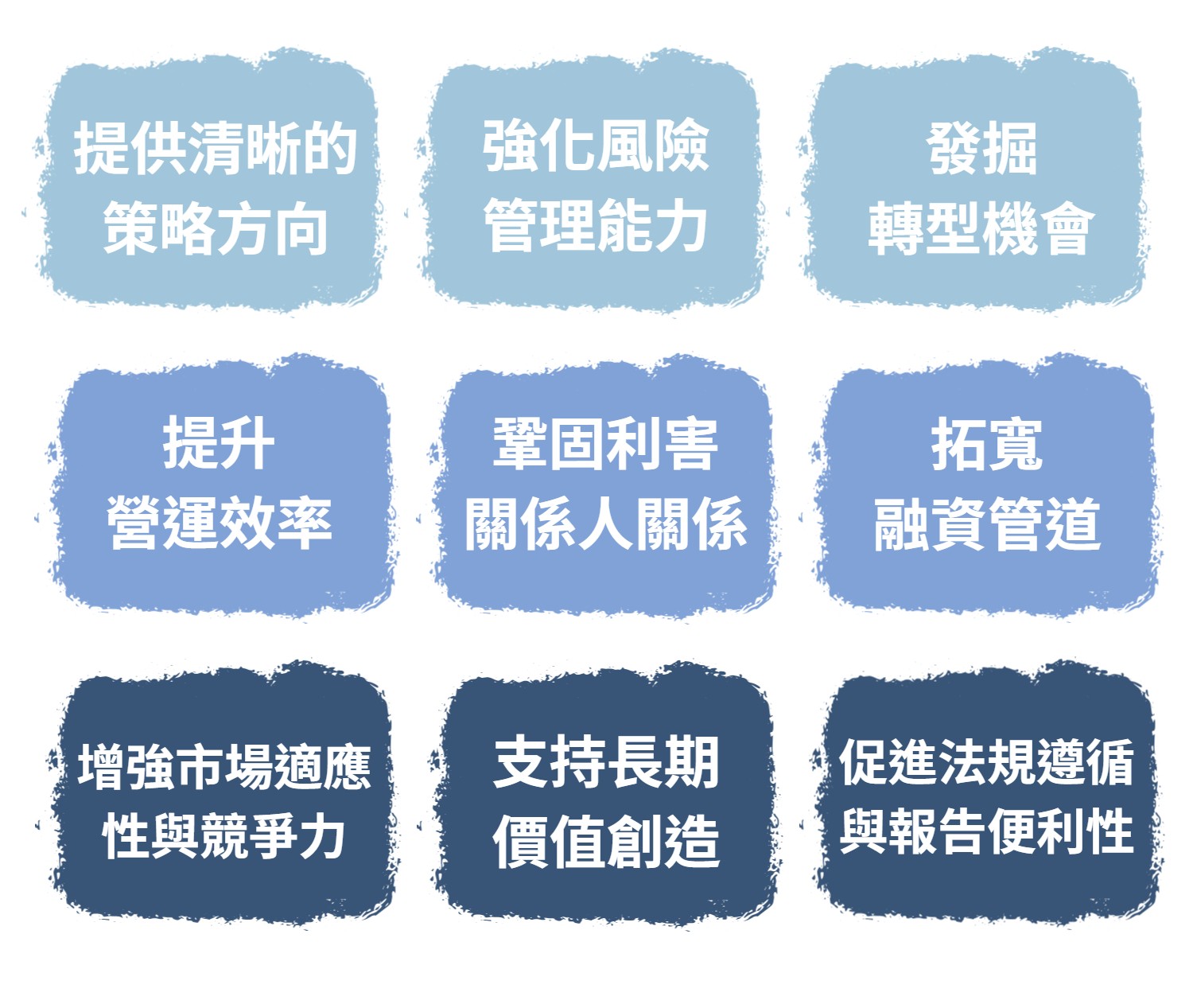

伍、減碳路徑的輔導流程

企業規劃減碳路徑的流程通常包含以下步驟,過程中可尋求外部專業顧問機構的輔導:

一、高階承諾與治理建立 (Top Management Commitment & Governance Setup):

- 確保最高管理階層對減碳目標的認同與支持,並將其納入企業發展策略。

- 建立跨部門的減碳推動小組或委員會,明確職責分工與決策流程。

二、溫室氣體盤查與基線分析 (GHG Inventory & Baseline Analysis):

- 依循GHG Protocol等國際標準,執行全面的範疇一、二及相關範疇三排放盤查。

- 建立準確的排放基線年數據,並分析主要的排放來源(排放熱點)。

三、情境分析與目標設定 (Scenario Analysis & Target Setting):

- 參考國際趨勢、國家目標、行業特性及企業自身條件,進行不同減碳情境的分析。

- 設定符合科學基礎(如SBTi)、具企圖心且可實現的短期、中期(例如2030年)及長期(例如2050年淨零)減量目標。

四、鑑別減量措施與行動方案制定 (Identification of Decarbonization Levers & Action Plan Development):

- 系統性地評估各種減量措施的潛力、成本效益、技術可行性及風險(如能源效率提升、再生能源導入、製程改善、燃料替代、循環經濟、CCUS等)。

- 針對不同排放源,制定具體的、可量化的行動計畫,包括預期減量貢獻、實施時間表、負責部門及所需資源。

- 將範疇三減量納入考量,規劃供應商議合與合作計畫。

五、財務規劃與資源整合 (Financial Planning & Resource Integration):

- 估算實施各項減碳措施所需的資本支出和營運支出。

- 探討內部碳定價、綠色融資、政府補助等資金來源。

- 將減碳投資納入企業整體財務規劃與預算編列。

六、執行、追蹤與報告 (Implementation, Tracking & Reporting):

- 依照行動計畫逐步推動各項減碳措施。

- 建立關鍵績效指標 (KPIs),定期監測減量進度、能源使用效率及成本效益。

- 透明地向內部管理層及外部利害關係人報告進展(例如,透過年度永續報告書、CDP問卷等)。

七、定期審查、驗證與調適 (Regular Review, Verification & Adaptation):

- 定期(例如每年)檢討減碳路徑的執行成效與目標達成情況。

- 考慮委請第三方機構對盤查數據或減量成效進行查證或確信,以提高可信度。

- 根據技術進展、法規更新、市場變化及實際執行經驗,動態調整和優化減碳路徑與行動方案。

在整個過程中,企業可以尋求華宇企管的專業顧問團隊協助量身訂做最適切的減碳作業方法及進程,例如在溫室氣體盤查、減碳技術評估、目標設定、融資策略、利害關係人溝通等方面,以確保減碳路徑的科學性、可行性與有效性。