為期兩週五十多場活動的第廿七屆聯合國氣候峰會(COP 27),終於在 2022 年 11 月 20 日落幕。儘管與會國家代表同意設立損失損害基金(Loss and Damage Fund),希望高排碳的工業化國家提供資金,協助低排碳的開發中國家因應氣候災難,但相關損失和損害的賠償細節並未達成具體共識。COP 27 議程中也未強化減碳目標,並未包含淘汰或削減化石燃料,讓環保團體感到失望。

其他氣候議題進展也乏善可陳。COP 27 決議重申將全球升溫目標控制在攝氏一點五度內,以避免天然災害和糧食短缺的情形更加嚴重且頻繁。但全球必須在 2030 年前將燃燒化石燃料排碳量減少一半,對各國與台灣來說都是一項艱鉅的考驗。

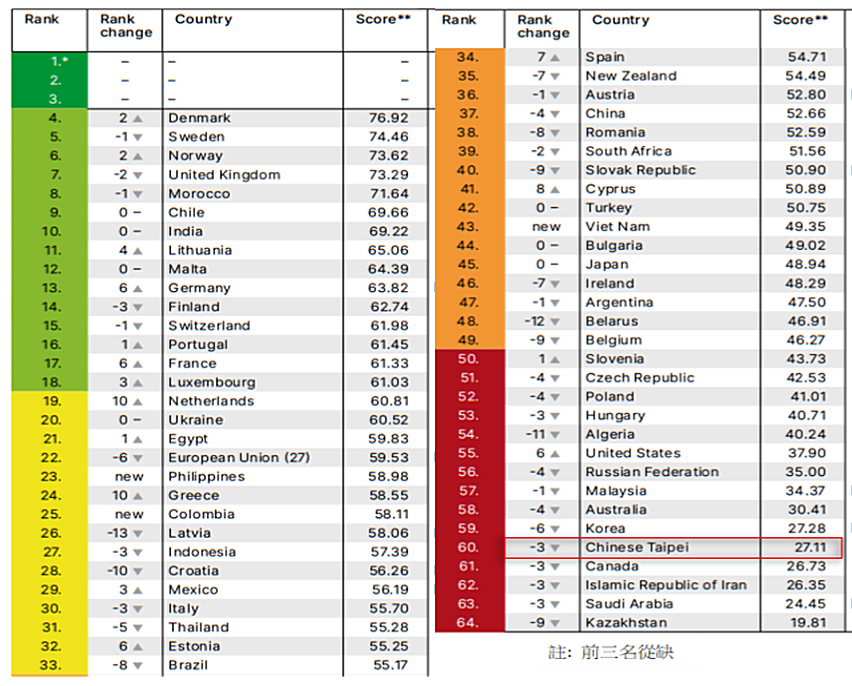

在 COP 27 上也公布的全球最髒的 500 個碳排放源中,台灣有五家廠商上榜,等於每 100 個碳排大戶,就有一個在台灣。同時全球「氣候變遷表現指標 CCPI」 評比結果公布,今年台灣在 60 多個國家之中名列 57 名。自 CCPI 評估至今,台灣幾乎年年都落在最後 10 名內。

議程中先行者聯盟(First Movers Coalition)也針對低碳材料的採購標準(Low Carbon Procurement),明確提出不允許供應商以漂綠(Carbon Offset),購買碳權來達到碳減量的方式達到低碳標準,這代表業者唯有致力在科技研發及低碳製程上努力,未來才能獲得買家的青睞。COP 27 主辦國-埃及更揭櫫加速五個關鍵領域,包括:電力、 鋼鐵、氫能、公路運輸和農業的脫碳總體規劃(master plan to accelerate the de-carbonization)。讓我們也回顧台灣相關產業未來規畫如何因應,以達到 2050 年淨零碳排放的終極目標。

電力

(1)最大化再生能源:詳細描述所有發現、相應風險評鑑結果、所需措施及實施期限。

(2)燃氣發電朝低碳、無碳化:詳細描述所有發現、相應風險評鑑結果、所需措施及實施期限。

(3)燃煤發電逐步去煤、去碳:燃煤機組短期混燒氨降低碳排,長期將擴大導入與提高混燒率或搭配 CCUS 技術減少排放。

(4)建構無碳燃料供應體系:為提供產業與民生所需無碳燃料,建置國內外生質能料源供應鏈、集運系統,投入建構集中處理系統,推動設置專區應用。

(5)適時導入先進技術增加零碳能源運用空間:增加中長期零碳能源(電力)供給量能及系統調度裕度。

(6)建構配套環境:擴充再生能源電網基礎設施,進行高壓直流電網布建可行性研究、強化電網應變能力與完善電網數位化。

氫能

氫氣依照來源不同,而有灰氫、藍氫、與綠氫的分別。利用再生能源電解水產氫的方式,才是最潔淨的綠氫。現今全球氫氣生產大部分為灰氫(以化石燃料,如天然氣經蒸汽重組產生的氫氣),隨著技術提升與成本下降,預計在 2040 年綠氫將會成為主力。

臺灣將以淨零碳排為目標,發展混燒與專燒氫氣的燃氣發電方式,並逐步取代以往燃燒化石燃料的發電機組以降低碳排。在工業應用上,半導體製程所展生的大量餘氫可加以回收發電;在交通載具上,預估臺灣 2050 年新掛牌道路用車全電動化,全年達 40 萬輛。其中高載重、長途運輸的如大型客車與貨車,更有 25 % 將以氫燃料發電。未來氫能電動車朝體積輕薄的「金屬板燃料電池電堆」為氫能車發電。

企業以氫能發電亦成未來選項之一。相關的高功率金屬雙極板電池組,此技術可應用於交通載具、可攜式及備援電力市場,將有助於減少交通及能源部門之碳排。另外,發展「定置型 SOFC」燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)能利用工業餘氫發電,解決碳排熱點,以電化學反應將碳氫燃料能量轉換為電力輸出,提供企業自給自足氫能發電。氫屬易燃之高爆氣體,相關安全規範可參考 ISO/TC 197 國際標準化組織/技術委員會所制定的標準。

鋼鐵業

脫碳(De-carbonization)對鋼鐵業是一個具有非常挑戰性的任務。然而,不斷發展的綠色鋼鐵目標正在改變供應格局,鋼鐵製造商面臨來自利益相關者的壓力,要求他們減少對傳統(高污染)煉鋼路線的依賴,並採用低排放替代方案。雖然如此,Wood Mackenzie 推測:利用綠氫直接還原鐵(用於電弧爐)、廢料使用和採用碳捕獲、利用和儲存相結合,到本世紀中葉,鋼鐵行業的碳排放量可以比目前的水平減少 30%。

國內鋼鐵業同樣朝國際主流方向發展,目前除了繳納碳費外,採取因應策略有:(1)製程改善:短期導入節能設備、推動設備汰舊更新、發展智慧高爐等;長期則追隨國際趨勢發展高爐噴氫及氫還原煉鐵技術。(2)能源轉換:鋼鐵業鍋爐全數使用天然氣,後續將透過設置太陽能板以及購買綠電及憑證等,持續提升綠電使用占比。(3)循環經濟:短期以增用廢鋼減少原料使用,長期以 CCU 技術為主要推動策略,透過發展鋼化聯產,與國內石化業者合作回收二氧化碳製成化學品。

▲ 圖一、2022 年全球氣候變遷表現指標 CCPI。

參考來源:

● https://udn.com/news/story/123094/6780328

● https://csr.cw.com.tw/article/42873

● https://ccpi.org/wp-content/uploads/CCPI-2022-Results_2021-11-10_A4-1.pdf

● https://outlook.stpi.narl.org.tw/index/tdop/detail?tdpId=4b1141007f9b57d9017fe3e095bd2c14

● https://technews.tw/2022/11/14/the-500-dirtiest-carbon-emitters-in-the-world/

● https://www.woodmac.com/press-releases/steel-industry-emissions-to-decline-30-by-2050/

● https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=19377

● https://www.iso.org/committee/54560/x/catalogue/

資料來源:貝爾驗證